Prima di lasciare Omnitel, che di lì a poco sarebbe diventata Vodafone Italia, avevo lavorato con Paolo a un progetto che avrebbe segnato un piccolo ma importante passo nell’evoluzione delle telecomunicazioni italiane: Omnitel Aziende. Paolo Bertoluzzo era nelle strategie, Vittorio Colao AD e Pietro Guindani aveva preso in mano Omnipay.

In un’epoca in cui tutto il mercato mobile guardava al consumatore, alle promozioni, alle suonerie e ai minuti gratis, noi avevamo deciso di rivolgerci a chi, con la comunicazione, ci lavorava davvero.

Era un’idea semplice ma lungimirante: offrire alle imprese una rete di servizi dedicata, stabile, integrata. Parlavamo di dati, sicurezza, interconnessioni, quando ancora la parola “banda larga” non faceva parte del linguaggio quotidiano.

Eppure, intuivamo che il futuro sarebbe stato lì: nella capacità di unire persone, sedi e macchine dentro una rete unica, intelligente e affidabile.

Con Paolo creammo una squadra ibrida, fatta di tecnici e commerciali, di gente che capiva sia i numeri sia il linguaggio dei clienti. Omnitel Aziende nacque così: un segmento che sarebbe stato dimenticato per anni dagli operatori mobili, ma che allora gettò le fondamenta di ciò che oggi chiamiamo Enterprise Mobility.

Quando poi il verde Omnitel lasciò spazio al rosso Vodafone, tutto sembrò cambiare — processi, nomi, organigrammi.

Ma le idee no.

Le idee avevano messo radici.

Fu per questo che, quando arrivò l’occasione di presentar il processo a Newbury, nella sede centrale del gruppo, accettai senza esitazioni.

Nella pioggia sottile del Berkshire, ritrovai quella stessa energia che avevamo respirato a Milano: la volontà di portare la mobilità dentro le aziende, di renderla strumento di lavoro, non solo di conversazione.

A Newbury HQ contribuimmo a costruire la prima piattaforma europea di servizi business Vodafone, ispirata proprio a quell’esperienza italiana nata quasi in silenzio nei corridoi di Caboto e Lorenteggio.

Era l’inizio di una nuova fase, più matura e più ampia.

Avevo imparato che la rete poteva essere molto più di un’infrastruttura: era una struttura sociale, una pelle digitale che avvolgeva le persone e le organizzazioni.

Ma per capire davvero dove stava andando la mobilità, bisognava guardare oltre Londra, oltre l’Inghilterra, un pochino più e leggermente a destra.

E così, dopo il rosso inglese, il viaggio mi riportò verso il blu del Nord — verso quella Scandinavia che da anni mi attirava come una calamita, dove la tecnologia non era spettacolo ma necessità, e la comunicazione non era consumo ma resistenza.

In quegli anni, tra la fine del secolo e l’alba del nuovo millennio, la radio italiana suonava Vasco, i Lunapop e gli 883.

Erano melodie leggere, domestiche, profumate di benzina e caffè da autogrill.

L’Italia, nonostante Internet e i cellulari, restava legata allo “scatto alla risposta” ed ad alcune pratiche poco ortodosse negli abbonamenti ai servizi mobili – una mentalità che pesava anche nel modo di pensare la connettività: pagare per l’atto, non per la relazione.

Si ragionava ancora in minuti e impulsi, non in esperienze e continuità.

Eppure, a nord, la storia si stava già scrivendo in un altro linguaggio.

Dove il mare si increspava di luce e vento, le piattaforme petrolifere del Mare del Nord avevano bisogno di comunicare costantemente con la terraferma.

Ogni trivella, ogni nave che spremeva i merluzzi per l’olio e l’omega-3, era un nodo di rete.

Lì la connettività non era un lusso, ma una questione di sopravvivenza e di lavoro.

Serviva per ricevere ordini, inviare dati, coordinare flotte e forniture, trasmettere codici di sicurezza.

Era il battito del mondo industriale che si muoveva attraverso l’etere.

Fu proprio in quel contesto che compresi che la vera natura delle telecomunicazioni mobili non era nel colore dei loghi o nella suoneria del momento, ma nell’affidabilità invisibile del segnale, nella capacità di tenere insieme ciò che altrimenti resterebbe separato.

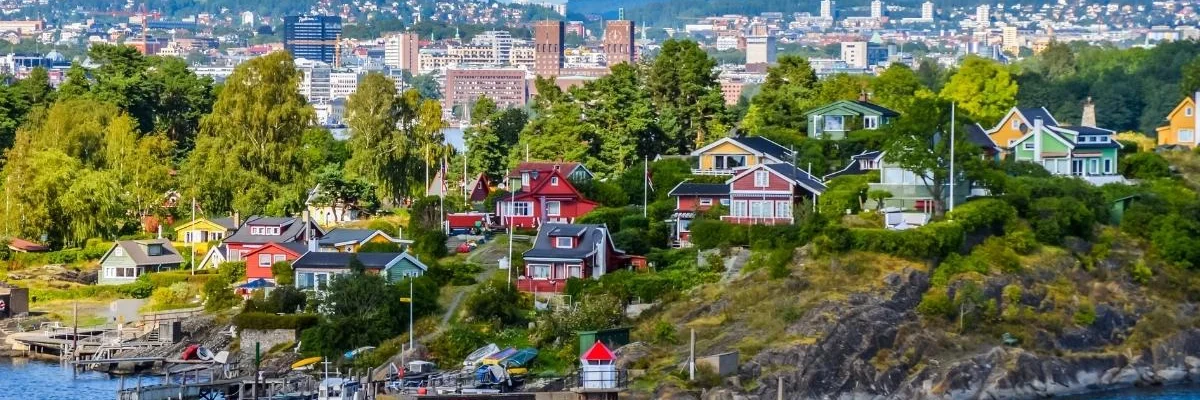

Quando arrivai in Norvegia, mi sembrò di attraversare un confine culturale oltre che geografico.

Il mercato domestico di Telenor era quello scandinavo, fatto di mari profondi e di silenzi interrotti solo dal suono dei radar e delle radio di bordo.

Ogni connessione aveva un senso pratico, concreto.

Non si parlava di “nuovi servizi”, ma di resilienza, di efficienza, di fiducia nella rete.

I sistemi di Telenor si trovavano in Telecity (Amsterdam), dove la base commerciale e le piattaforme operative lavoravano come un cuore pulsante.

Il cervello, invece, era a Bergen ma sopratutto ad Oslo, una città sobria e luminosa, ordinata come una scheda elettronica, dove tutto sembrava progettato per durare.

La parte più comunicativa e internazionale era affidata a Londra, con Citigate, la società che curava il marketing e le relazioni globali.

Era un triangolo perfetto: Telecity per le vendite, Oslo per la direzione, Londra per la voce.

E lì, nel Nord, conobbi la mia nuova famiglia di colleghi – i nomadi della rete:

Per, Håkon, Wilhelm, Ole, Kari, Lila, Inga, Øyvind e Solveig, la mente più lucida e poetica del gruppo, responsabile dei progetti innovativi. Di sera aiutavo spesso i colleghi in lavori di muratura er un modo per fraternizzare.

Con Solveig passavamo pomeriggi interi a discutere di interfacce, di architetture di rete e di ciò che rendeva “umana” una comunicazione tecnologica.

Era una conversazione continua tra il freddo del Nord e il calore del Sud.

Oslo, con i suoi trecentomila abitanti, era come una media provincia italiana, ma più silenziosa, più riflessiva.

Dopo qualche mese, ci conoscevamo tutti: bastava un sorriso in strada per sentirsi parte di una comunità globale e locale insieme.

Il mondo sembrava piccolo, coerente, interconnesso.

Tutto andava per il meglio, fino a quella mattina di settembre del 2001.

Era un martedì chiaro, l’aria già frizzante d’autunno.

Arrivai a Skøyen, la sede di TTYL/Telenor, come ogni giorno, con il solito ritmo tranquillo del Nord.

Ma appena entrai nell’edificio, mi accorsi che qualcosa non andava.

Le persone erano ferme, immobili, davanti agli schermi.

Non si sentivano voci, solo il fruscio statico delle televisioni accese.

Sul monitor di CNN scorreva l’inimmaginabile: le Torri Gemelle in fiamme.

Per lunghi minuti pensammo fosse un errore, un film, un test.

Poi arrivò la consapevolezza.

Ricordo di essere rimasto più di mezz’ora fuori dall’ufficio, incapace di varcare la soglia.

Dentro, tutti erano assorti davanti ai televisori, lo sguardo fisso e incredulo.

Quell’immagine, arrivata attraverso le reti che avevamo contribuito a costruire, ci colpì come una frustata.

Era la tecnologia che mostrava la propria potenza e la propria vulnerabilità nello stesso istante.

L’infrastruttura che univa il mondo diventava il canale attraverso cui il mondo scopriva la sua fragilità.

Pochi giorni dopo, Telenor decise di ritirarsi dal mercato extra-scandinavo.

Il mondo si era contratto, e con esso l’idea di espansione.

La prudenza tornò a essere una virtù, la distanza una protezione.

Quell’evento segnò anche me.

Qualche mese dopo, il mio volo MD87 della SAS, diretto da Milano a Copenaghen, fu coinvolto in un incidente a Linate. Fortunatamente, quella settimana partii di martedì, ma l’accaduto rappresentò un ulteriore segnale che la mia esperienza in Scandinavia sarebbe presto terminata.

L’11 settembre amplificò quella sensazione di precarietà: il tempo e la tecnologia, improvvisamente, non erano più alleati, ma fattori incontrollabili.

Per settimane, a Oslo, l’aria fu diversa.

Nei corridoi di Skøyen non si parlava più di rete, ma di vita.

Solveig mi disse un giorno, guardando fuori dalla finestra:

“La comunicazione serve solo se ci ricorda che siamo vivi.”

E aveva ragione.

Lì capii che il mio viaggio nella tecnologia era diventato, in fondo, un viaggio nella fragilità umana.

Perché la rete, quella vera, non è fatta di antenne, ma di persone che cercano di restare in contatto anche quando il mondo vacilla.