Alla fine dell’università si apriva, almeno in teoria, un ventaglio di possibilità: quei dodici mesi obbligatori della Leva potevano essere spesi nel servizio civile, in qualche ente assistenziale o culturale, oppure, per i più audaci, nei corpi speciali. Una decisione che poteva segnare il carattere e l’esperienza di un’intera generazione.

Per me, però, non ci fu scelta. La chiamata al servizio militare arrivò prima, improvvisa e inesorabile, come una lettera che decide al posto tuo. Così, mentre molti miei coetanei ancora fantasticavano tra alternative più o meno comode, il mio destino era già segnato: Roma, Cecchignola, 133° corso AUC.

La prima tappa fu l’ospedale militare del Celio. Tre giorni di visite, prove e piccoli trabocchetti: controlli dell’udito e della vista, riflessi misurati, domande incrociate, esercizi pensati per smascherare qualsiasi furbizia. Non c’era scampo: volevano accertarsi che ogni senso fosse vigile, che ogni parte del corpo funzionasse alla perfezione. Io ridotto a un meccanismo, a un ingranaggio da collaudare.

Durante i mesi di addestramento la caserma rimase per me un mistero. Non ne conoscevo nulla: né gli spazi, né le stanze, né i cortili. Lo sguardo era sempre fisso “avanti, alto”, come comandava la disciplina. Così, del mondo intorno mi restavano solo due immagini possibili: la nuca del compagno davanti o il cielo, l’unico orizzonte che sfuggiva alle regole.

E lì, dietro i cancelli della Cecchignola, nacque la beffa di quel titolo che sembrava rincorrere la vita: Andamento lento, la canzone di Tullio De Piscopo che passava ovunque alla radio. Con Stefano la intonavamo a bassa voce, quasi come un inno parodico, nel momento più temuto della giornata: l’uscita in libera uscita.

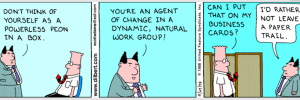

Per i “naioni”, i militari semplici, era una formalità di pochi secondi: un saluto rapido, una firma e via a godersi la città. Per noi, invece, era un vero e proprio smarcamento lento. Una fila interminabile di un centinaio di allievi ufficiali, destinata a scorrere piano, quasi per sadismo. Dovevamo presentarci non in uniforme, ma con l’abbigliamento civile previsto per la libera uscita: giacca, cravatta, scarpe tirate a lucido. Bastava un dettaglio fuori posto — il nodo della cravatta storto, un bottone mancante, le scarpe non perfettamente pulite — per essere rispediti indietro.

– “In iperspazio!”

Così chiamavamo la fila supplementare, un corridoio parallelo dove venivi ricacciato per punizione. Una citazione rubata a Star Trek: un limbo che ti inghiottiva, solo per sputarti fuori alla fine… ma in fondo alla fila principale. Significava perdere tempo prezioso, spesso l’intera libera uscita.

E non bastava l’abbigliamento perfetto: bisognava anche rispondere a trabocchetti presi dalle sinossi studiate nei pomeriggi. Domande che sembravano nate apposta per mettere in difficoltà:

– “Com’è fatta la mostrina del Corpo dei Granatieri di Sardegna?”

– “Di quanti colpi è il caricatore del FAL, il fucile d’assalto standard?”

– “Quanti uomini servono per impiegare un MG, la mitragliatrice pesante?”

Un esame continuo, ripetuto ogni sera, che trasformava la libera uscita in una prova di disciplina più lunga e più dura delle stesse ore di addestramento.

La prima volta che riuscii davvero a uscire fu quasi un sogno. Roma, dopo giorni e giorni di attesa dietro i cancelli, mi sembrò immensa, rumorosa, irresistibile. Camminare per i viali, vedere la gente che rideva ai tavolini dei bar, ascoltare il brusio delle strade: tutto mi dava la sensazione di essere un clandestino liberato, uno scampato alla prigione. Guardavo ogni cosa con occhi nuovi, come se quella non fosse più la città eterna che avevo già conosciuto, ma un mondo parallelo a cui avevo finalmente accesso.

Poi arrivò il giorno del giuramento. Vennero i miei genitori e la mia ragazza: aspettavano sugli spalti della piazza d’armi. Non ci riconoscevamo. Eravamo tutti uguali, rasati, in uniforme, con lo stesso sguardo fisso, temprato da settimane di disciplina.

Al comando di “Ammassamento!”, provato e riprovato nei giorni precedenti, ci muovemmo compatti. Ma sugli spalti si levò lo scompiglio: i nostri familiari avevano capito “Ammazzamento!”. Immaginavano chissà quale manovra cruenta e per un attimo si guardarono preoccupati, con gli occhi spalancati. Noi, trattenendo le risate, capimmo che anche quel rito, tanto solenne, non era immune da un equivoco grottesco.

Ripensandoci oggi, mi accorgo che quell’anno di Leva fu insieme una gabbia e una palestra. Una gabbia perché ci uniformava, ci annullava nei dettagli, ci riduceva a numeri e mostrine tutte uguali. Una palestra perché mi insegnò la pazienza, la disciplina, la resistenza all’assurdo e al ridicolo. Mi insegnò che a volte la libertà non sta nel non avere regole, ma nel trovare spazi di respiro dentro le regole stesse.

E ci fu anche un’altra eredità: i rapporti umani. Molti compagni di corso li avrei rincontrati anni dopo, nei contesti più diversi della vita professionale. Da colleghi, da partner, talvolta da avversari. La Cecchignola, che allora ci sembrava solo una parentesi obbligata, si rivelò anche un laboratorio di relazioni: un filo invisibile che continuava a tessere legami nel tempo.

Tra una marcia, uno smarcamento e un giuramento frainteso, imparai che crescere significava anche attraversare i rituali più duri, e trasformarli in ricordi da raccontare.